まず、簡単な質問をします。

同じような運動パフォーマンスの2人でボール投げ競争をした場合、どちらが勝つかの予想です。

Aさんは開始ギリギリまで腕・肩周りを入念にストレッチしています。

かたやBさんは仲間と談笑しながらダラダラ動いています。

さて、どちらがより遠くまでボールを投げられたでしょうか?

答え:おそらくBさんでしょう。よほどメンタルが弱くなければ。

その理由を紐解いていきましょう。

パフォーマンスを上げるストレッチ

こちらの画像では肩甲骨に付着している筋肉をストレッチしています。

左側はよく見るやり方ですが、右側はインストラクターから「しっかり体幹を固定しなきゃダメ!」と指導されるでしょう。

しかし、ストレッチ後のパフォーマンスがいいのは右側のやり方なんです。

一言にストレッチといっても「ただ伸ばせばいい」というものではなく「どこを伸ばしたいか?」が鍵です。

左側は一見筋肉を伸ばしているように見えて、実は筋膜がストレッチされています。

筋膜は粘性優位で筋肉は弾性優位です。

喩えるなら筋膜は粘土で筋肉はゴムです。

筋肉はゴムなので伸ばしても張りを感じにくいですが、筋膜は感じます。

「伸びた~」の誤解

ストレッチをして張りを感じるようなら、それは筋肉ではなく筋膜を伸ばしているということです。

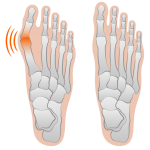

体をど真ん中で左右に切った面を矢状面と呼びます。

その矢状面からストレッチしている部位が離れるほど筋肉ではなく筋膜が伸ばされます。

右側はその部位が矢状面に近いので筋膜を伸ばすことなく、ちゃんと筋肉を安全に伸ばしています。

一度伸びてしまった筋膜は粘性優位なので元の形状に戻るまで約3~4時間かかります。

その時間が運動のパフォーマンスを下げる要因になってしまうのです。

ですからプロスポーツ選手ほど試合直前には入念なストレッチを行いません。

代わりに試合後はゆっくり時間をかけて静的ストレッチを行うものです。

昭和生まれの方は学校の体力測定で『垂直跳び』があったのを覚えていますでしょうか?

既に多くの研究結果で明らかになっていますが、その測定前に静的ストレッチを行うと、その後のジャンプ力が低下するのです。

静的ストレッチ後は筋力が約30%低下するという研究データもあります。

ウォーミングアップで静的ストレッチを行うことで、その後の筋力や瞬発力等の身体的能力を低下させてしまうのです。

これはスポーツに携わっている方にとって周知の事実ですし、私はそれを山登りで実証済みです。

それを伝えた陸上のインターハイで上位入賞した生徒も怪我をせず3年間右肩上がりに記録が伸びていきましたよ。

動物は天敵に襲われそうになると躊躇なく逃げます。そして、いきなり全速力で走ったとしても怪我しませんよね。

ヒトも動物の一種ですから

ヒトも同じで「運動前に静的ストレッチをしなくても怪我の発生率には変化がない」という研究結果があります。

戦国時代では、どんな強固な城を築いても信頼していた城内の家臣に裏切られたら命を落としかねません。

家臣「殿ーー! 謀反ですぞー!!」

今まで寝ていた布団から3m先の障子戸の裏に刀を抜いた敵が差し迫っています。

こんな危機的状況で「ちょ、ちょっと待って準備運動するから」なんて頼めませんよね(笑)。

枕元の刀に速攻で手を伸ばして防戦しないとやられちゃいます。

パフォーマンス低下は筋力だけでなく、その動き方にも影響が出ます。

何気ない普段の自然な動作の中で局所的な動きなんかはありませんよね。

棚の上の物を取るのに体幹を固めて肩関節だけ動かすなんて不自然すぎます。

無意識なら全ての筋肉や関節が滑らかに連動しています。

静的ストレッチは局所的に意識させてしまうので、その後がロボットのような動きになってしまいます。

体幹を固めてしまう動きも生活の延長線にありませんから、動作において余計な筋肉の強張りをつくってしまいます。

どうせ同じ時間を費やすなら生活や競技に活かせるストレッチをしていきましょう。

ここまで記してきましたが、決して静的ストレッチの全てが悪いわけではありません。

例えば骨折してギプス固定していた部位などは静的が適しています。

しかし、試合前などは静的ではなく動的ストレッチをしたほうがパフォーマンスを下げずに臨めます。

プロスポーツ界では周知の事実も学校ではまだまだ従来型の静的ストレッチが指導されています。

従来は「はい、30秒伸ばし続けますよー」でした。

これからは素晴らしい身体能力を持つ猫のように「ふぁ~」と一呼吸だけの動的ストレッチにしていきたいですね。子ども本来の運動能力を引き伸ばしていけるように。